Negeri Terkoyak Tragedi dan Para Seniman

"Saya punya banyak harapan jika kita tetap seperti ini. Polisi yang menghalau kerusuhan telah memukul saya pada malam pertama revolusi. Bagaimanapun, saya akan turun lagi besok. Jika mereka menginginkan perang, kita ingin damai. Saya hanya ingin mengembalikan kedaulatan bangsaku". (Ahmed Basiyoni, seniman digital dan multimedia)

Kalimat-kalimat di atas adalah pesan terakhir di laman Facebook Basiyoni pada 27 Januari 2011, sebelum esok hari ajalnya dijemput oleh seorang sniper yang telah mengincarnya sebagai target di lapangan Tahrir.

Gerakan masif menumbangkan rezim Hosni Mubarak sebagai akibat gelombang demokratisasi Arab Spring menjadikan Basiyoni, seorang seniman, menjadi martir negerinya.

Basiyoni potret sebagian kelas menengah Mesir saat itu, yang menggunakan nuraninya, dengan kameranya ia merekam gejolak politik mutakhir. Ia menangkap kecemasan massal, konflik sesama anak bangsa, yang melebar pada kepentingan-kepentingan sektarian dan kehausan kekuasaan para demagog.

Tahun yang sama, Mesir diundang di panggung seni kontemporer terhormat di Venice Biennale yang ke-54, yang menceritakan kisah Basiyoni dan rekamannya yang fenomenal berjuluk “30 Days of Running in the Space”, 2010, serta penambahan footage tatkala rekamannya di lapangan Tahrir menjelang wafat.

Bahkan kemudian pada 2014, ia secara anumerta bersama seniman legendaris seperti Joseph Beuys di Museum of Modern Art (MOMA) PS1, di New York dan beberapa seniman dunia lain mendapat penghormatan yang tinggi dalam sebuah joint exhibition: Zero Tolerance.

Pameran tersebut mengetengahkan seniman-seniman dengan keberanian menyuarakan hak azasi manusia, kemerdekaan berekspresi serta melawan rezim yang represif.

Di Timur Tengah, pada 2011, Basiyoni yang lain beraksi. Pada waktu yang hampir bersamaan seorang perempuan muda yang lahir di negeri para Mullah, Iran, dan tumbuh dewasa serta bangga menjadi seorang warga Afghanistan, Shamsiah Hassani (29) mengalaminya pula.

Nasibnya memang tidak setragik Basiyoni, namun ia lebih lama mengalami kepedihan gejolak politik yang tak berkesudahan di negerinya.

Hassani memilih street art, seni graffiti yang ia geluti yang dikatakan membantunya meredam konflik yang mengoyak negerinya. Afghanistan luluh-lantak karena perang sejak awal 2000-an, segera setelah negara-negara Barat berperang dengan etnik Taliban.

Hassani menyatakan dalam sebuah wawancara ”saya menggunakan warna-warna, gambar dan garis yang saya buat di tembok-tembok di kota Kabul semata-mata untuk mengurangi beban mereka yang didera kehilangan harapan”.

Afghanistan lewat Hassani memunculkan diri di pentas seni dunia dengan wajah muram negerinya meski optimisme bergelayut ketat dengan seni grafitti.

Kekerasan dan kebencian memang menyebadan pada manusia, bertalian dengan itu, kasih-kelembutan dan asa terus saja menjadi energi penangkalnya. Seniman – seniman terus saja tak kenal lelah memproduksi simbol-simbol anti kekerasan.

Pada abad ke-20, kita semua tahu bagaimana Picasso dengan lukisannya yang sohor “Guernica” pada 1937, yang menangkap ruh memiriskan perang saudara di Spanyol. Ia merepresentasikan gambar banteng dan kuda yang “termutilasi” dengan warna hitam-putih dan abu-abu seolah menjerit pedih.

Picasso tenar dengan “Guernica”-nya yang mengkritik keras kekerasan. Satu waktu, seorang perwira Nazi Jerman mengunjungi studionya dan melihat foto lukisan tersebut, perwira itu menanyakan ”apakah kamu yang membuat ini?” Jawab Picasso: “tidak, kamu yang membuatnya”. Sebuah jawaban yang mengena telak di ulu hati.

Seniman Eropa lain, seperti Anselm Kiefer dalam satu episode hidupnya menganggap perang adalah horor yang membumi hanguskan mimpi indah masa kecilnya. Ia bermain-main dengan puing-puing bekas bom perang dan reruntuhan bangunan di Donaueschingen, kota kecil, di tanah kelahirannya, Jerman.

Inilah yang menyebabkan karyanya awal menggambarkan kekejaman, kepedihan dan gejolak kematian. Seni adalah sebuah kemungkinan melihat mereka-mereka yang lemah, menjadi korban, mata orang-orang biasa, bahkan anak kecil seperti dia, tentang tragedi di negerinya.

Jejak Mei

Mei bulan yang lebam ditikam ingatan buruk bagi kita. Bulan yang mementaskan spirit reformasi, perlawanan pada kekuasaan korup yang menindas, dimulai dengan demonstrasi seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa sejak 1996.

Muaranya, tragedi bertubi-tubi pada 13-15 Mei 1998 yang berakibat lengsernya kekuasaan rezim otoritarian Soeharto. Kerusuhan rasial, teror dan ribuan manusia, khususnya di Jakarta menjadi tumbal.

Karya FX Harsono, Burn Victim, Instalasi Video, 1998.

Karya FX Harsono, Burn Victim, Instalasi Video, 1998.

Dengan caranya sendiri perupa senior kita, seperti FX Harsono, merekamnya dalam sebuah karya instalasi-video yang menyentuh. Karyanya menguarkan kengerian dengan “Burn Victim”, 1998, orang-orang yang terbakar di dalam gedung, yang dipamerkan di galeri Cemeti, Yogyakarta yang diunggahnya kembali foto-fotonya di laman Facebook-nya beberapa hari lalu.

Ingatan-ingatan tentang kekerasan terus saja bergulir, dan pada seniman lain, seperti Nandang Gawe, yang menjadi ketua komunitas dari Bandung ikut memproduksinya dengan konteks isu politik hari ini.

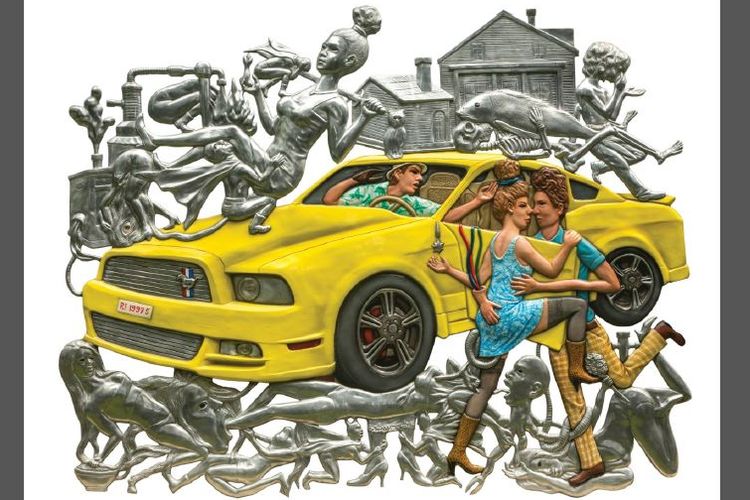

Ia dengan Invalid Urban-nya menjadikan bulan ini menyentakkan rasa nyeri dengan karyanya yang parodikal “Happy-Blangsak”, 2017, yang dipamerkan di Galeri Fatahillah. Seni instalasinya mencuat, menggedor rasa.

Invalid Urban memotret rasa gundah dan kecewa sekaligus kemenangan dan kegembiraan yang artifisial orang-orang dengan konstruksi susunan tong, besi berkarat, pipa-pipa, yang dilaburi lampu-lampu berkelip.

Invalid Urban menyindir hawa panas politik, kecurigaan antar sesama, konflik verbal yang dikompori oleh media sosial dan Pilkada Jakarta yang menyisakan perseteruan terus-menerus, entah sampai kapan.

Menjadi lahan refleksi kita, kapankah segera semua berakhir dan ada rekonsiliasi, kemudian menyusuri hidup menghadapi tiap hambatan secara bersama? Seni menjadi pertaruhan untuk mengaca atas semua yang terpapar di media maya dan kenyataan riil hidup.

Karya Invalid Urban, Happy-Blangsak, Instalasi, 2017. Foto Indoartnow.

Karya Invalid Urban, Happy-Blangsak, Instalasi, 2017. Foto Indoartnow.