Basri Menyapa Seri 4: Dialog Diri-Lukisan Alfi

PROGRAM #BasriMenyapa awal Juli 2020 ini kembali digelar, dialog online lewat zoom meeting seri ke-4. Kita sekarang menjumpai seniman Jumaldi Alfi.

Alfi menyelesaikan studinya di Institut Seni Indonesia pada 1999, Yogyakarta, dan sempat meraih penghargaan sebagai finalis di Indonesian Art Award. Kelak ia menjelajahi berbagai benua, berpameran atau kerja-kerja personalnya yang diundang oleh lembaga-lembaga seni internasional di Eropa, Australia, Amerika, pun tak luput di Asia.

Ia hilir-mudik menempatkan diri secara elegan, membuka perspektif industri seni, semisal berpameran di Art Fair bekerjasama dengan galeri privat.

Saat lain, ia meraih kesempatan menimba ilmu seni, menggali wacana termutakhir dengan bersua kurator, penulis, kritikus atau periset seni dengan program-program residensi mancanegara.

Baca juga: Basri Menyapa: Pandemi, Visi Berbagi, dan Elaborasi Farhan Siki

Publik seni kita mengenal karya perupa Alfi acapkali menggunakan strategi visualisasi puitik. Alfi salah seorang pendiri, anggota dan “juru bicara” kelompok seni rupa JENDELA yang fenomenal itu, yang memang piawai mengeksplorasi akar kultural Minang dan tentunya bermantra pengucapan kontemporer.

Perupa ini mengaku memilih “bertafakur” tiga tahun ini. Bersibuk merenungi eksistensi berkeseniannya, mendedah ulang karya-karyanya; dengan bertukar-pikir dengan sesiapa saja, utamanya: dirinya sendiri.

Tajuk Isolasi dan kontemplasi adalah aktivitas menguak pengalaman batiniah, melacak jaraknya, menakar arah, mengupas ikatan antara diri dan lukisannya.

Riuh pandemi menguarkan aura gelap,

zahirnya tak hilangkan nyali.

Sekali termenung diam menyecap,

berfikir hikmah mencari titik nadi.

Tak ada pelukis rebah berhari-hari,

ia bersibuk mengolah palung nalar dan tebing rasa tak henti.

Sebab sesiapa memahami si jati diri,

kelak menuai makna yang hakiki.

Alfi sejak awal karirnya memang menyukai mengeruk relung terdalam ingatan tentang yang sadar dan yang tidak.

Perenungan itu berulang rupanya, membingkai tajuk-tajuk pamerannya, seperti: serial melting memories, juga menelisiknya selama bertahun-tahun disambung dengan serial papan tulis hitam, membedah sejarah seni rupa modern Indonesia dengan konteks India Molek atau paradigma yang tenar dengan sebutan “Mooi Indie” itu.

WEB Jumaldi Alfi, Melting Memories, Collage Painting #04, 2015, acrylic on linen, 185x195 cm

WEB Jumaldi Alfi, Melting Memories, Collage Painting #04, 2015, acrylic on linen, 185x195 cmSebagai orang Sumatera Barat, Alfi dianugerahi intelektualitas dan kepekaan rasa dekat dengan alam, karya puisi, tuturan lisan para ninik-mamak serta seabrek tata ungkap metafor-metafor keseharian tradisi.

Hal itu memperkaya gagasan, mempertanyakan kembali tatkala seni kontemporer tak menegasi hal-hal yang beraroma tradisional. Berbeda dengan era tatkala seni modern bersentuhan dengan dunia Barat yang meminggirkan “seni lukis klasik” kita di awal abad ke-20 lalu.

Alfi dengan cara yang elok mengamini yang lokal. Ia membawa bahasa artistiknya berjalan diantara dua arah, berakar kuat ke bawah dan menjulang meraih yang tiba-tiba hadir di atap abad ini.

Pada waktu lain, ia dengan artikulasi yang spesifik, sekaligus intim mengingatkan kita tentang eksistensi hidup manusia yang rapuh. Makhluk yang bersikeras memeluk keabadian.

Ini bisa kita jumpai di karya-karya Alfi sekitar pertengahan sampai akhir 2000-an yang berlanjut sampai lima-sepuluh tahunan, dengan serial-nya tentang lukisan berobjek manusia-manusia yang berambisi dalam proses peremajaan.

Dalam saat-saat tertentu, Alfi memang rajin membincangkan yang noninderawiah, mahir menyentuh spiritualitas dengan hidup mengingat kematian. Manusia rapuh saat sama terus-menerus didesak mengoptimalkan kekuatannya memulihkan diri.

Tapi maut tentu saja pasti tiba. Itulah mengapa ia mengakrabi eksplorasi imej-imej raga transenden dan gambar-gambar tragik serupa tengkorak.

Hal di atas, bisa juga diterjemahkan sebagai upaya Alfi mencari-cari gagasan baru, ide-ide tentang kelahiran ulangnya sebagai seniman secara terus-menerus.

Dengan konteks globalisasi, Alfi dan lukisannya gigih mengorek masa lalu, menghubungkannya dengan pengalaman individual hari ini serta beririsan ingatan tentang Indonesia-Jakarta, Sumatera Barat, Yogyakarta, Berlin, New York sampai Singapura dan Malaysia, tempat-tempat yang sempat dikunjungi.

Bingkai yang dipilih semacam sejarah personal pun komunal. Ia memampukan diri menghubungkan jarak batiniah menjadi terepresentasikan secara fisik.

Pandemi, ssolasi, dan kontemplasi

Dalam sejarah, di sepenjuru hitungan alaf, krisis mengakibatkan manusia terpapar derita dan mampu mengubahnya seketika. Demikian pula seniman, yang memang takdirnya membawa mereka suntuk menandai zaman beradaptasi pada realitas anyar.

Alfi tahu benar pandemi mencipta krisis, dan beberapa tahun terakhir ia makin matang menuruni palung-palung pergulatan estetis tentang apa itu seni, lukisan dan dirinya sebagai subjek pencipta.

Ia perlahan menanggalkan yang di luar, kulit-kulit ari. Dalam relasi pengertian ini, malahan ia “selamat” di masa pandemi. Berkah yang tetiba menyapa.

Sebagai subjek, ia mampu melepas perlahan otoritasnya sebagai pencipta namun setara dengan obyeknya, yakni lukisan yang memberinya“kebebasan berbicara” pada penciptanya.

Wabah Covid-19 memang momen istimewa menekuri (mengisolasi) sejauh mana seseorang pergi dan akhirnya sedemikian dekat ia sebenarnya berpulang. Tafakur dalam seni memberi dua arah pencerahan: menguatkan yang lemah sembari memeluk potensi yang bersemayam sejak lama: penerimaan total akan hidup.

Baca juga: Peneliti Temukan Lukisan Gua Tertua di Sumatera Berusia 6.600 Tahun

Pandemi justru memberi kekuatan tak kasat mata, yang biasanya sunyi tak berbicara, menyingkap suara batin menjadi nyaring terdengar.

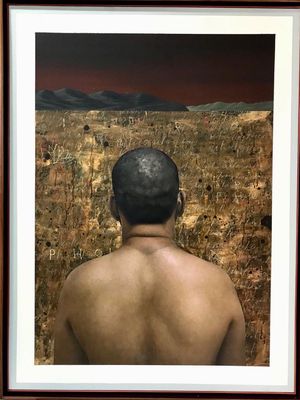

Karya-karya mutakhirnya bisa kita temui menampakkan representasi riil tubuh lelaki (dirinya sendiri). Ia berpunggung telanjang, sementara horizon nun jauh menampak sederet imej deretan gunung atau bukit.

Secara bersamaan, berhadapan telak dengan tembok-tembok yang dicorat-coret dengan teks-teks yang nirmakna dan visualisasi abstraktif lain yang cerderung berwarna muram.

Ia memandu kita bagaimana sejatinya bahasa terpiuh, teks maupun yang visual saling berkontraksi antar elemen. Mereka mencipta makna-makna baru atau konfigurasi perlambangan tertentu yang malahan menghilangkan sama sekali arti yang ajeg.

Sebuah konstruksi makna bisa jadi terus-menerus bertukar posisi mengurangi, menambal dan melompat sekaligus bermain yang kemudian bertransformasi menandai segalanya menjadi serba entah.

Serupa teka-teki, makin jauh ia kita coba ungkap semakin galau kita tatkala kemisteriusan datang menghadang.

Jumaldi Alfi, Color Guide Series Dear Painter Paint for Me 3, 120x90cm, akrilik di kanvas, 2018-2020

Jumaldi Alfi, Color Guide Series Dear Painter Paint for Me 3, 120x90cm, akrilik di kanvas, 2018-2020“Saya ingin memandang dan melihat seni lukis kembali. Sebab praktik kekaryaanku selama lebih dari 20 tahun adalah bahasa sangat personal. Secara kultural, Minang menyumbang kekayaan metafor lisan lebih dari visual. Jadinya, dialog saya dengan lukisan-lukisanku memungkinkan ditafsir lebih kaya yang kelak mungkin menjadi pengetahuan-pengetahuan anyar” ujarnya.

Bambang Asrini Widjanarko,

Jagakarsa, Juli 2020