Terobosan Dua Seniman, Diplomat dan Birokrat

Bagi Dyan, yang memang masa mudanya menempuh pendidikan di Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang mengedepankan perspektif ajar-mengajar bernafaskan kultural lokal mengemuka setara dengan ilmu pengetahuan.

Dyan menganggap menjadi pimpinan Taman Budaya selayak pamong (Jawa: momong, mengasuh), melindungi pun memberi kasih.

Ia mudah memfasilitasi para seniman dengan yang disebut “rumah besar bersama” jika muncul berbagai kendala kebuntuan birokrasi dan menuntut jalan keluar yang tak biasa.

Seperti disampaikan pada penulis, ia melakukan “akrobat” sedemikian rupa dalam menembus kakunya birokrasi, mempresentasikan program-program yang visioner pada struktur pimpinan diatas.

Sampai satu saat, sempat menolak berkompromi dengan atasan, demi misi mencapai program-program yang menjadi komitmen bersama antara pimpinan-bawahan di Taman Budaya sejak awal.

“Saya tahu tata kelola pemerintahan itu penuh formalitas dan normatif sifatnya; berbeda dengan realitas yang harus dihadapi,” katanya. Tapi menurut Dyan, justru itu menantangnya mencari solusi.

Sebagai contoh, ajang prestisius Biennale Jogja, gelaran festival seni rupa dua tahunan bergengsi merupakan program andalan Taman Budaya dengan gaung mengglobal harus terselenggara meski dana sangat terbatas dan fasilitas minim.

Dyan menggalang dukungan berbagai kalangan. Membentuk tim solid, bertukar pikiran secara mendalam dan terbuka, mengundang tak hanya sumber dari Taman Budaya dan instansi pemerintah namun mengumpulkan berbagai profesional di luar pegawai negeri, seperti arsitek, institusi galeri, dan museum serta seniman.

Memang tak harus berupa finansial, namun sumbangsih pemikiran, dukungan dari berbagai jejaring profesi dan institusi yang terlibat. “Ini menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri secara guyub dan itu ditebus dengan suksesnya sebuah peristiwa seni atau pergelaran budaya yang mendapat respon publik,” katanya.

Dari sana, ia terus-menerus mendapatkan inspirasi untuk tak hanya melayani publik, juga konsentrasinya meniti karir sebagai seniman; yang ia sebut justru datang gagasan besar karyanya dari kompleksitas iklim kerjanya sebagai birokrat.

“Seringkali, dikala mengantor, usai mengantar anak pada pagi hari, saya menyempatkan merenungi proses birokrasi, serta melukiskannya di sudut ruangan kerja,” katanya.

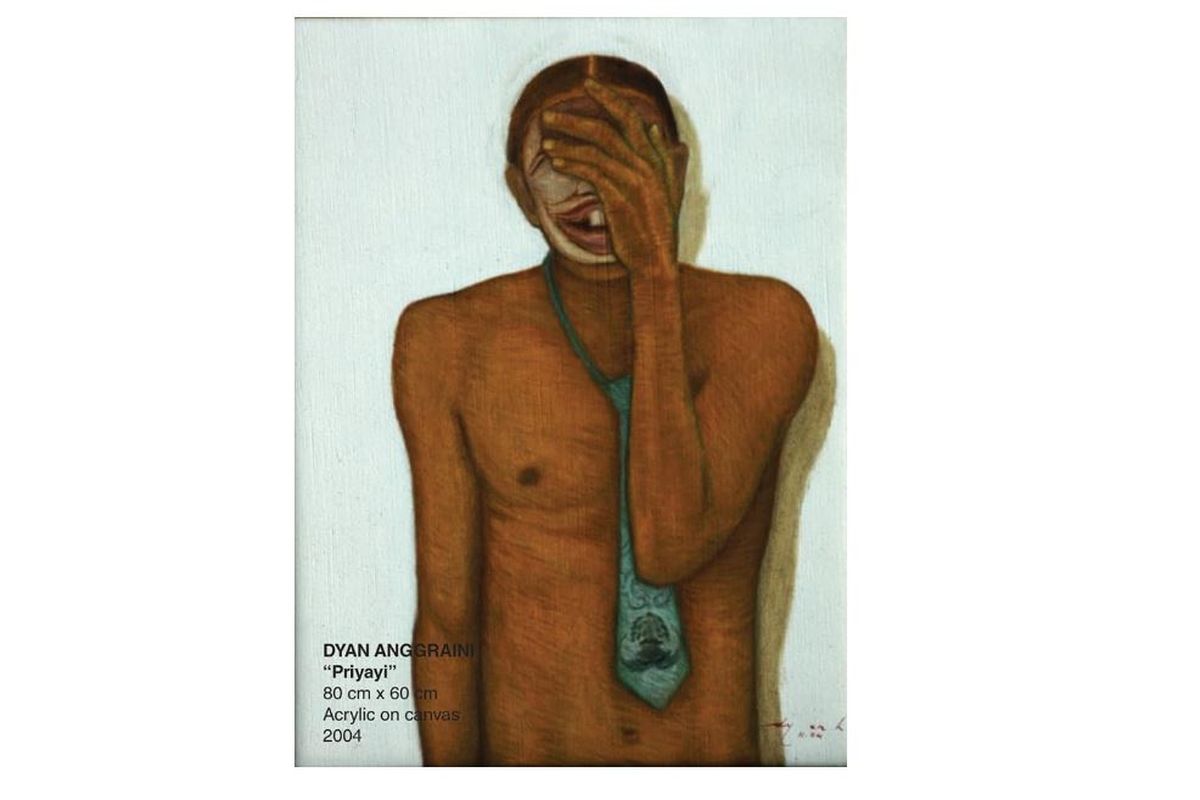

Topeng dan tubuh manusia-manusia selalu muncul di karya lukisnya, seolah simbol bagaimana terus-menerus ia memberi jejak masa lalu: mengkritisi, memberi jedah dan mencari jalan bagi seniman-seniman untuk tetap berkreasi di Taman Budaya.

Surat-Surat Dinas selama menjabat dan sejumlah Surat keputusan (SK) bahkan menjadi lahan dan materi berkarya. Ia dengan sangat santai dan bermain-main, menyusun, menambal pun memberi coretan-coretan berupa drawing sebagai penanda purna tugasnya sebagai birokrat pada pameran solonya di Galeri Nasional.

Dari contoh dua seniman sekaligus birokrat dan diplomat itu, menunjukkan bagaimana seni tak hanya berakhir berupa material, objek/artefak benda semata, kemudian dipamerkan di ruang-ruang galeri tertutup.

Seni seperti energi yang merembes, bergerak tanpa bisa dihentikan; menyentuh sisi kehidupan orang-orang yang yakin bahwa ia bukanlah aktifitas mengimitasi/meniru sebuah kehidupan saja.

Tapi, seni ialah hidup itu sendiri, sebuah eros-daya hidup. Seperti kata Putra Sang Fajar, Soekarno “Seni itu mendjebol dan membangun”. (Bambang Asrini Widjanarko)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

![[KLARIFIKASI] Salah Konteks, Presiden FIFA Tidak Umumkan Indonesia Peserta Piala Dunia U-17 2025](https://asset.kompas.com/crops/_KBsRYJlnHMscbDXnL3Wwa12kko=/342x0:1023x454/300x200/data/photo/2022/11/27/6382dfcaf27c4.jpg)